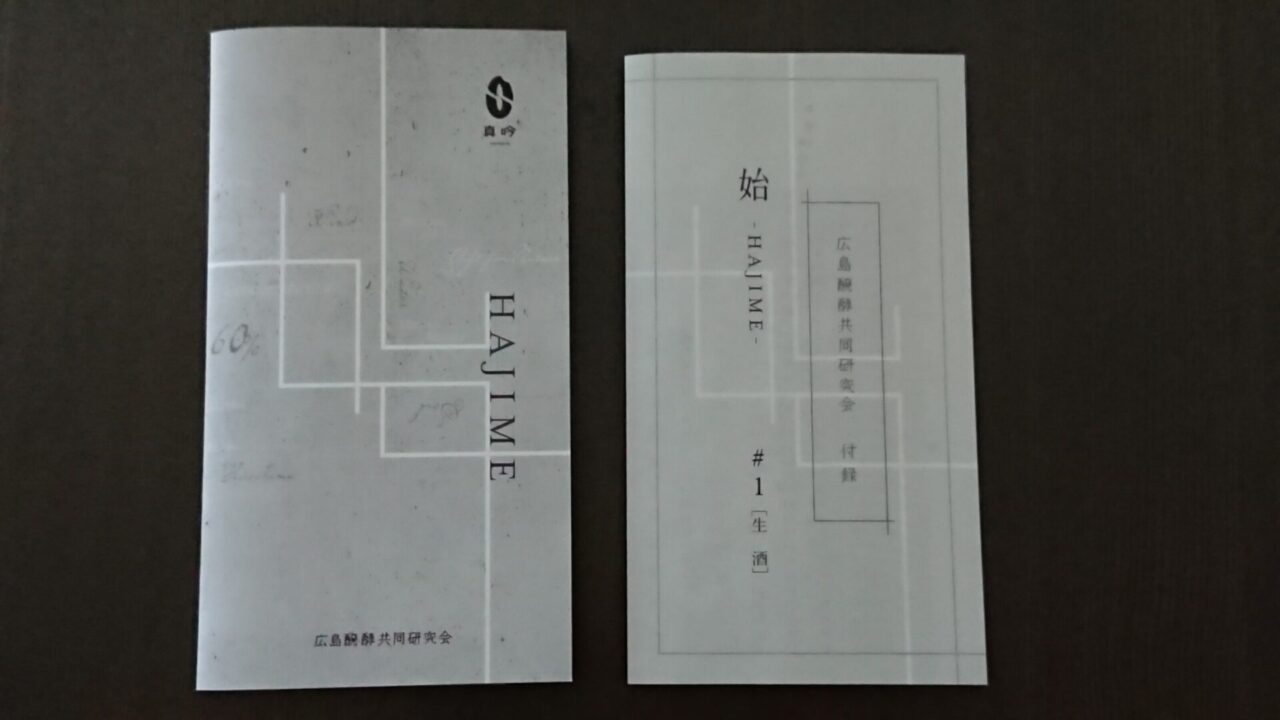

「始 -HAJIME-」プロジェクト第1弾の「生酒」が発売されたのは4月16日だった。

予約していた「酒のマエダ」さんから入荷したとの電話を受けて取りに行くと、アタッシュケースか?という感じの箱を渡された。

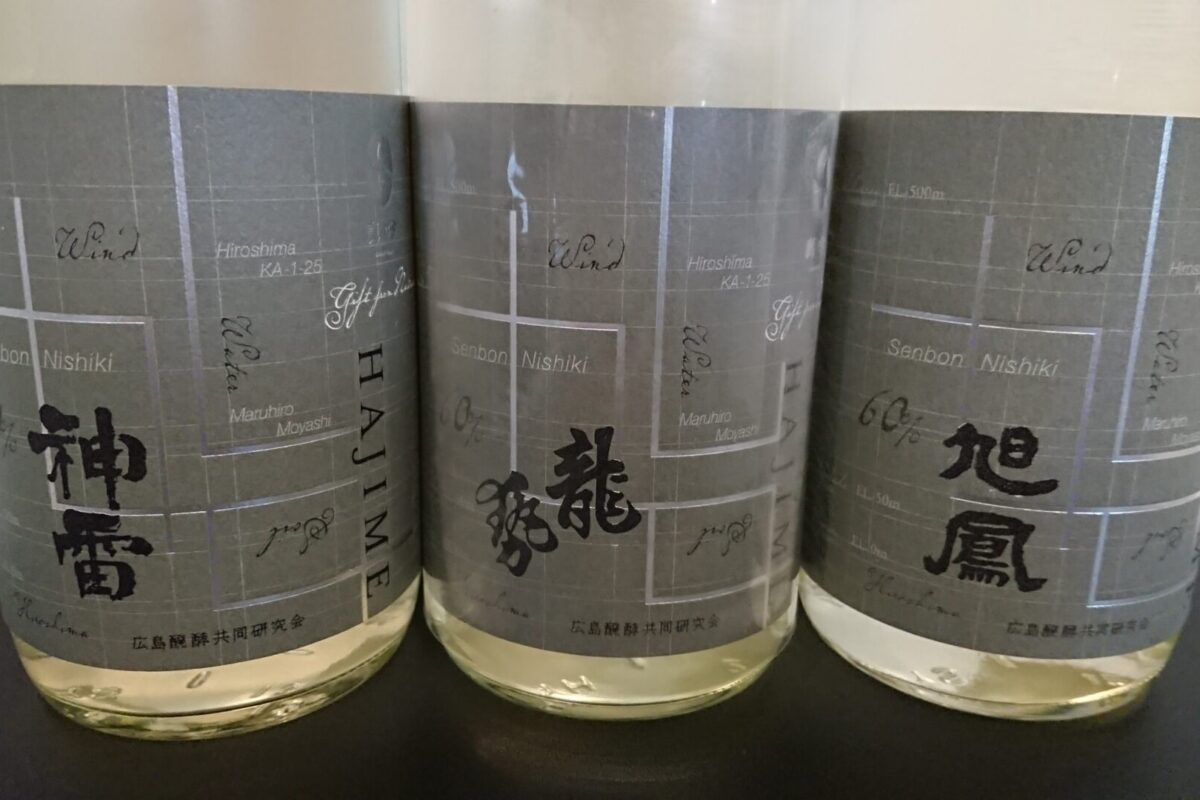

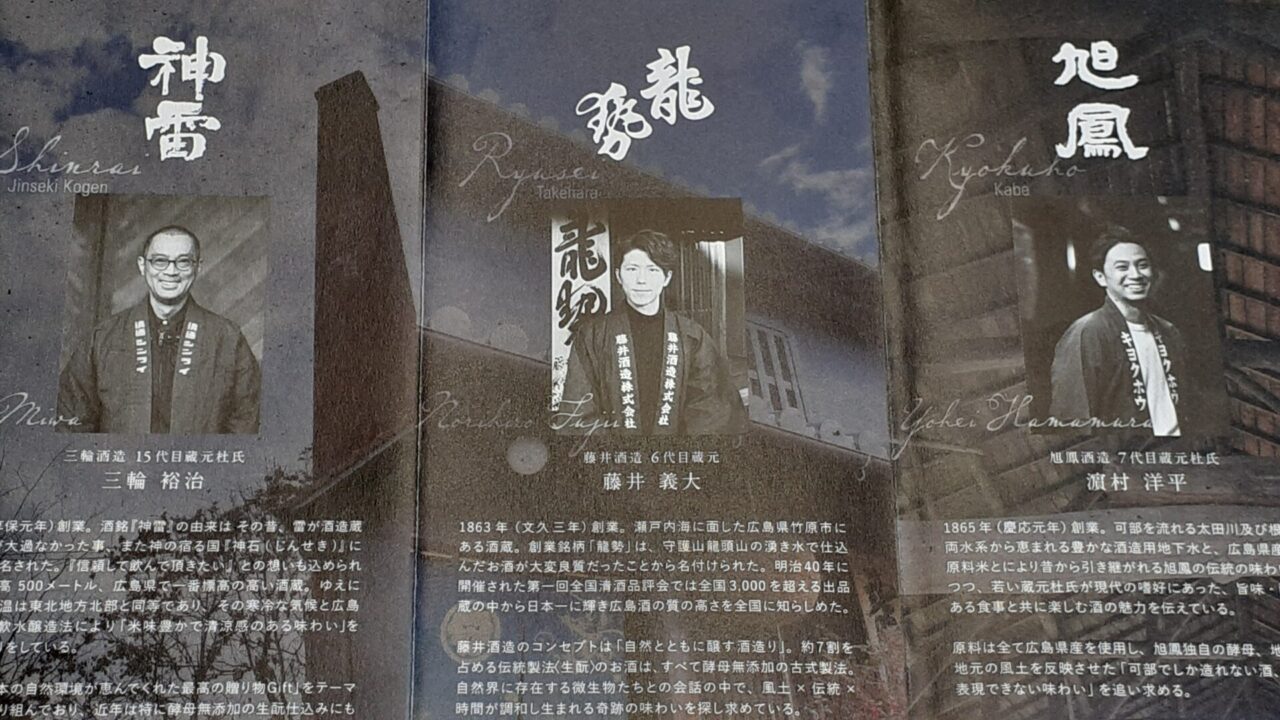

この中に、「神雷」の三輪酒造さん(神石高原町)、「龍勢」の藤井酒造さん(竹原市)、「旭鳳」の旭鳳酒造さん(広島市安佐北区)の3蔵で立ち上げた「広島醗酵共同研究会」で生み出された日本酒が3本入っているのだ。

このプロジェクトの面白いのは、3蔵とも同じお米、同じ麹菌、同じ酵母を使用して、地理と技術の違いだけでどれくらいお酒の味わいが変わるのかを検証することである。

また、サタケの新しい精米技術「真吟」精米を使っているのも特徴。

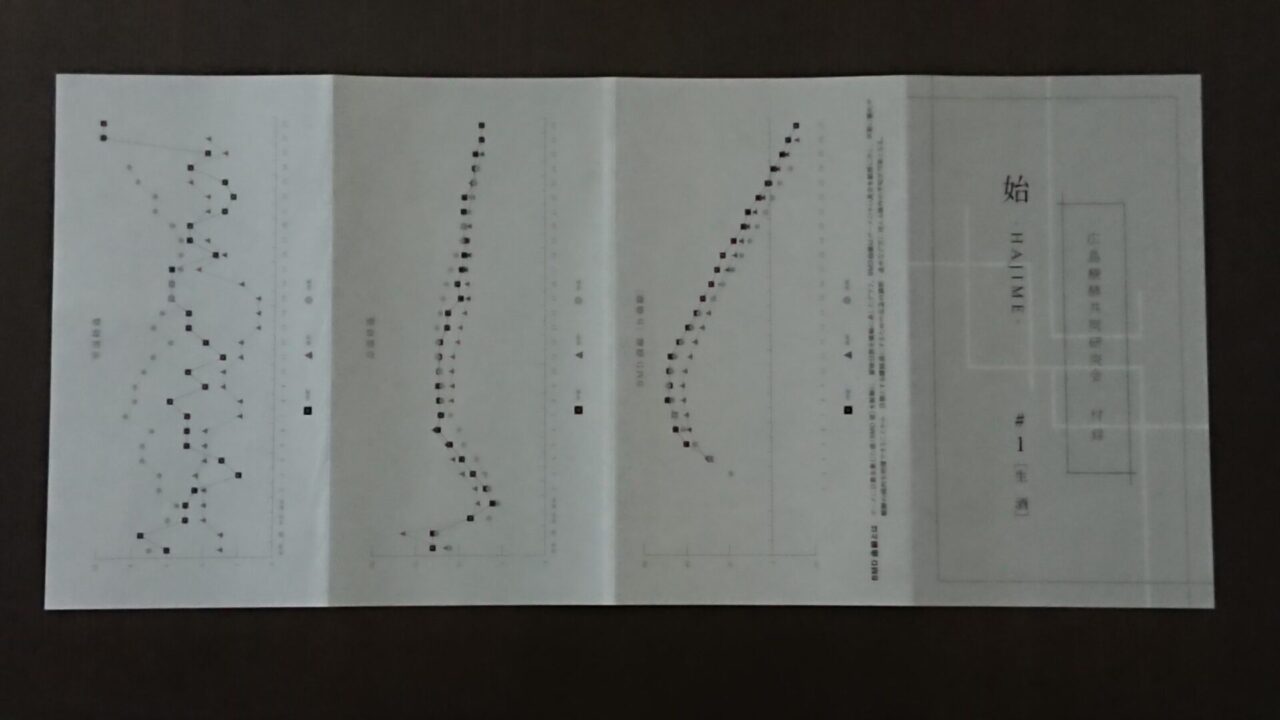

スペックの比較

各蔵の日本酒づくりに使われる原料などのスペックは次の通り。

原料米(共通):千本錦

精米歩合(共通):60%

麹菌(共通):丸廣もやし

酵母(共通):広島KA-1

ここまでは3蔵ともスペックは同じ。

だたし、出来上がりは各蔵によって微妙にスペックが異なる。

※表示は、左から神雷/龍勢/旭鳳の順

アルコール度:17.6/17.5/17.2

日本酒度:+4.6/+4.9/+4.0

酸度:1.50/1.51/1.70

アミノ酸度:1.10/1.09/1.40

醪日数:27日/26日/24日

果たして、この微妙なスペックの違いの味わいがわかるのか?

一気に3本のボトルを開けて、試飲スタート!

飲み比べ

同じお米、同じ麹菌、同じ酵母で醸した3蔵のお酒を飲み比べてみた。

生酒なので、もちろん冷やして(10℃くらいかな)。

いざ、飲み比べ!

・ ・ ・ ・ ・

うーーーーーーん、、、

どれも美味いのだが、正直言って、明らかな違いを説明するには力不足だ!

基本的に、どれも辛口に仕上がっている。

口当たりもいいし、スッキリした味わいである。

瀬戸内の魚を使った刺身によく合いそうだ。

強いて言えば、旭鳳は他の2つよりも若干コクと旨味が強いかな。

スペックを比べてみると、旭鳳は他の2蔵よりも日本酒度がやや低く、アミノ酸度がやや高い。

また、他の2蔵よりも醪日数も短い。

つまり、アルコール発酵する日数が少ない分だけ、糖分が残っていると推察できる。

これが、コクと旨味が若干強く感じる要因かな。

一方、神雷と龍勢の味わいの違いを見つけるのは、シロウトでは困難だな。

出来上がりのスペックもよく似てるし。

でも、こうやってデータを見ながら飲み比べするのって、初めてなので難しいけど、微妙な違いを発見できると素直にうれしい。

同じお米、麹菌、酵母を使ったとしても、造る場所や造り方によって、味わいは微妙に異なるというのはガッテンできました。

締めの一杯

「始 -HAJIME-」プロジェクトの第2弾は、「火入れ」バージョン。

今、各蔵で貯蔵されている状態だ。

数か月間熟成させるので、生酒よりもコクと旨味が増しているはず。

発売されるのは夏くらいかな?

すでに「酒のマエダ」に予約いれた。

連絡が来るのが楽しみだ。

今宵は、広島県の日本酒業界に新風を巻き起こした「広島醗酵共同研究会」の皆さんが醸したお酒で「乾杯!」