2020年、診断士試験の2次試験に向けて、ラストチャレンジが始まった。

この年に受からないと、また1次試験からやり直しということになる。

年齢も年齢だし、文字通り「背水の陣」として挑むことになった。

問題は、「試験対策をどうするか」だ。

独学では、まず合格は無理だろう。

1次試験と違って2次試験は、診断協会から採点基準が一切公表されない。

なので、事例Ⅳ(財務・会計)を除いて、第三者に客観的に採点してもらわないと、自分の解答が合っているのかどうかがわからない。

とすると、通学か通信講座ということになる。

では、どこの受験予備校を選ぶか?

前年8月、1次試験の合格を確信した時、すぐに広島の受験予備校の2次試験直前対策に申し込んで、のべ6日間通った。

結果は不合格だったが、事例Ⅱ(マーケティング)と事例Ⅳ(財務・会計)はA評価(60点以上)、総合でB評価だったので、もう1年同じ予備校に通えば合格できるかなとも思った。

しかし、この予備校が出した2次試験の模範解答を入手したが、1年後にこれと同じような解答を書ける自信はなかった。

そこで、他の試験対策講座も調べることとした。

そんな中、受験予備校のひとつである「MMC」の講座説明会を聞いた。

その時の説明内容がとにかくわかりやすくて、これなら自分でもできそうだなと思い、MMCの通信講座を受講することに決めた。

今はZoomコースがあるようだが、当時のMMCには東京の通学コースしかなかった。

MMCの通信講座を受講

試験対策は、結果的にMMCの講座しかしていない、と言うかMMCしかできなかった。

3月から9月まで、事例Ⅰ(組織)、事例Ⅱ(マーケティング)、事例Ⅲ(生産)、事例Ⅳ(財務・会計)の各事例について、各々8問(計32問)の答案作成の演習をおこなった。

毎回答案をPDFファイルに変換してメールで提出すると、MMCの講師から採点と助言が添えられて返却される。

そして、講義のアーカイブ動画を視聴し、講師の解説を聞いた上で、再答案を提出するというパターンで行われた。

これだけでも、計64回答案を提出したことになる。

また、上記とは別にMMCから配布された財務・会計問題集は大変有効だった。

私は財務会計が苦手ではなかったが、この問題集を毎日少しずつこなすことで、基礎力が維持できた。

4~5回は繰り返し演習した。

当時の通学コースでは、毎回答案作成の後に、この問題集を2問ずつ30分で解いていた。

事例Ⅳは最後の試験科目になるので、一番疲れた状態で受けることになる。

集中力が切れると、単純な計算ミスも起きやすくなる。

そうならないために、集中力を維持して計算問題に取り組むことを想定した訓練だ。

なお、私は上記のスタンダードコースに加えて、オプションで財務・会計の集中講座を2回受講し、財務会計をより得意科目にするよう努めた。

また、模擬試験も3回受けて、その時点での自分の実力を客観的に判断することができたのはよかった。

私がとった答案作成術は?

では、どうやって合格につながる(と思われる)答案を作成するのか?

前年の2次試験対策で受講した受験予備校では、解答の中に織り込むキーワードごとに配点が決まっていて、当時受けた講座では、100字とか150字とか決まった文字数の中に、得点に繋がると思われるキーワードをいかに多く詰め込むかが大事だと教わった。

なので、出来上がった文章が多少読み難くても、キーワードが詰め込まれておれば構わないというスタンスだ。

これに対して、MMCのメソッドは、「事例文からの引用、解答の型、解答のキーワード」を基本として、分かりやすく、読みやすい解答を作成することを重視している。

これは、採点者も人間なので、何百枚も答案を読まなければならないとすれば、読みやすい答案の方を好むのは当然だ、というのが理由だ。

全くその通りだと私は思っている。

2次試験の答案作成に必要なのは、「事例文からの引用、解答のキーワード、そして1次試験で問われた知識」だ。

これらを設問文の題意に沿って80分で組み合わせると、合格点は取れるはずである。

そのために、以下の事項ができるよう取り組んだ。

①いくつかの解答の「型」を覚えること。これによって、読みやすい文章になる。

②解答の「切り口」を覚え、使えるようにすること。例えば、「営業面では~、設計面では~、製造面では~」などの切り口で解答する。

③解答の「マトリックス」を作成すること。切り口ごとに、事例文からの引用、解答のキーワードでまとめる。そして、このマトリックスをベースに解答の文章を作成する。

④事例ごとに、解答のキーワードを覚えること。例えば、現場における品質低下の問題に対しては、「QCサークルの実施」とか「作業のマニュアル化」といった具体的対応策を単語カードに書いて覚えた。こうすることで、解答時間が早くなる。

⑤1次試験で問われた知識を覚えること。例えば、「多角化のメリット・デメリット」や「中途採用のメリット・デメリット」など。これも単語カードを使って覚えた。

⑥最後に、解答のマトリックスから答案を作成できるように繰り返すこと。この演習にはヨコ書(20×20)の原稿用紙を使った。

受講当初はなかなか点数が伸びなかったが、上記を習得するにつれて徐々に点数が安定してくるようになった。

また、事例演習のために80分を確保するのは、かなり苦労した。

その場合は、40分で解答の型と解答の骨子(マトリックス)を作成し、次の40分でそれをベースに解答用紙に記入する、という分割方式をとった。

とにかく、3月から10月の試験日まで、毎日勉強した。

そして、いよいよ2度目の2次試験の日を迎えた。

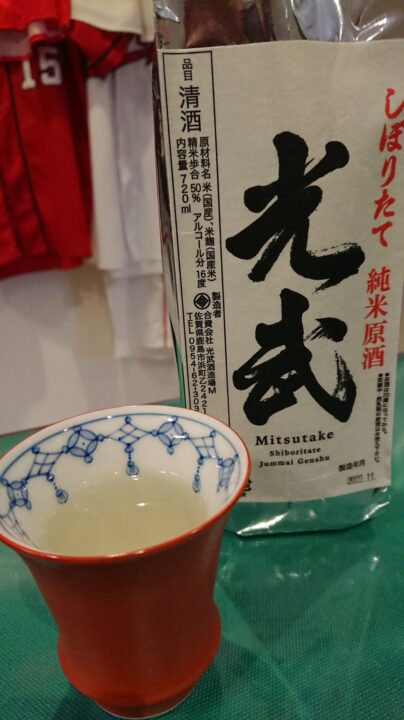

締めの一杯

2020年は、年明けから「新型コロナウィルス」の感染拡大で大変な一年だった。

が、私にとって2020年は、飲みに行く機会はほぼなく、ゴルフにも行かず、他に何もすることがないので勉強に専念できた一年となった。

人生でこんなに勉強したのは、大学の受験勉強以来だと思う。

今だったら、こんなハードな勉強は無理だろうな(誘惑が多いので)。

今宵は、社会人になって初めて、ハードな受験勉強を頑張った自分へ「乾杯!」